In memorian de um mundo rural já (quase) desaparecido

TóZéSilva 01 Agosto 2009

Lembro-me de episódios da minha infância e adolescência, e que me têm surgido no espírito, como flashes remanescentes dos arquivos da minha memória, avivados pelo desejo de recordar uma faceta e que igualmente contribuiu para moldar a minha identidade.

Lembro-me de episódios da minha infância e adolescência, e que me têm surgido no espírito, como flashes remanescentes dos arquivos da minha memória, avivados pelo desejo de recordar uma faceta e que igualmente contribuiu para moldar a minha identidade.

Até por volta dos meus 15-16 anos, vivi muito perto dos meus avós maternos. Eram eles que tomavam conta de mim e do meu irmão durante as férias, enquanto os meus pais trabalhavam. Gente humilde, que dedicou toda a sua vida ao amanho e cultivo das terras, nas hortas que arrendavam. Nunca tiveram um pedaço de terra seu, nunca conheceram o sentimento de possuírem uma nesga de propriedade, por mais pequena que fosse. Todavia, sempre amanharam grandes hortas, que sabiam rentabilizar, utilizando uma agricultura de regadio, extremamente diversificada e produtiva. Tinham o amanho das terras entranhado nas veias, no espírito e na alma. Viviam para os campos, parecendo-me que o faziam num quotidiano obcecado, extremamente dependentes da vida ao ar livre, dessa coisa de fazer brotar da terra, ciclicamente, o milagre da multiplicação, num ritual que se repetia anualmente, sem tréguas, de sol a sol. Nunca conheceram outra vida a não ser essa e raras vezes saíram do seu pequeno mundo, num compromisso fiel à sua arte de cultivadores mas sobretudo, obedecendo ao chamamento das suas próprias raízes e aos elementos que lhes forjaram a identidade ao longo das décadas, aceitando serenamente o destino com que a vida os tinha contemplado.

Nas férias e nos dias em que não havia aulas, lá iam os dois irmãos para a horta, quase todas as tardes. Lembro-me do “cortejo” singular que se formava no trajecto, entre a casa deles e o olival onde trabalhavam. Na frente ia o “Boby”, um cão baixo e atarracado, preto e branco, de olhar meigo e que nos esperava, olhando para trás, cada vez que se adiantava no caminho; atrás dele vínhamos nós, eu e o meu irmão, cada um com o seu sacho e que o meu avô fizera de propósito, com cabos mais curtos e que “ostensivamente” levávamos aos ombros; depois, a meio da “coluna”, vinha a minha avó, sempre a falar, com o cesto da merenda à cabeça e a chamar-nos a atenção para mil coisas, que sobressaíam no quelhão, e no fim, o meu avô Soares, a fechar o cortejo, transportando a ferramenta da jorna desse dia e sempre com uma ou outra piada.

Chegados à horta, deambulávamos pelos carreiros abertos entre as várias courelas, ladeadas de estacaria em madeira, como se fossem paliçadas, recheadas de videiras. Havia dois poços feitos em pedra para a rega, um deles ainda tinha a “cegonha” para tirar água e lembro-me de ver o meu avô a manobrá-la, com muita destreza e agilidade. Por entre as courelas, haviam regos e que irradiavam dum canal mais largo, por onde serpenteava água transparente e muito fresca. Pareciam rios em miniatura, misteriosos, por entre o pasto verde que os ladeava. Com o sacho, a minha avó lá ia abrindo, uma após outra, as regueiras que penetravam nos talhões do milho, das batatas, dos feijões, etc. Quantas vezes, descalços, munidos dos nossos valiosos sachos, não ousámos ajudar nessa tarefa, fácil só na aparência, porque exigia rapidez e destreza de pés, calcando aqui e ali, para que a água penetrasse e se demorasse mais tempo na área semeada. Até para regar a horta era necessária arte.

No tempo das sementeiras, os netos é que se encarregavam da distribuição do adubo nos sulcos abertos à “enxada”, e que ficavam rapidamente sarapintados de azul (ou cor-de-rosa) e prontos a receberem as sementes. Cada um com o seu balde, íamos calculando a porção certa a colocar, intervaladamente, no fundo do rego, para em seguida uma mulher colocar a semente em cima do adubo. A fechar esta “linha de semeadura”, vinha a minha avó que recobria o rego. Ficava tudo certinho e geometricamente perfeito. No final, o desenho da sementeira ficava curioso, feito de terra preta e a cheirar a húmus.

Nesses dias das sementeiras sentia-se um entusiasmo diferente por parte dos meus avós e que nos contagiava. O acontecimento não era para menos, porque para além de lhes exigir uma rotina diferente, também lhes concedia, embora efemeramente, o estatuto de patrões. Por conta deles, “falava-se” a duas ou três pessoas (normalmente um homem e duas mulheres) e aos quais se pagava a jorna. As hortas eram grandes e exigiam três ou quatro pares de braços para as fecundar. Nesses dias parecia que havia festa lá por casa e sentia-se uma certa vaidade no ar, por terem gente por conta própria, para além de que, esse sentimento de responsabilidade acrescido, reforçava-lhes o amor-próprio e o orgulho de pertencerem, inequivocamente, àquilo que sabiam e gostavam de fazer. Assim, durante um dia ou dois, as hortas fervilhavam de actividade com o pessoal contratado, a que se juntavam os meus avós, eu e o meu irmão e, no final do dia, os meus pais, que apareciam para ajudar, engrossando o “rancho” da sementeira.

Desses tempos, há três coisas curiosas que recordo particularmente: 1- A garrafa de vinho semi-enterrada nos regos, com um púcaro a tapá-la e por onde todos bebiam (os netos tinham um pequeno cântaro com água, tapado com uma rolha de cortiça) e que ia avançando à medida que a sementeira progredia; 2- A “hora da bucha”, quando a minha avó ia a casa buscar uma canastra (ou um pecieiro), que trazia à cabeça, coberto com uma toalha branca, recheado de “pataniscas” de bacalhau, peixinhos da horta, sardinhas fritas em ovo, presunto, chouriço, queijo, broa de milho, etc. A canastra era colocada em cima de um “pano de azeitona” (feito de serapilheira) estendido no chão e onde todos se sentavam em circulo. Era a hora da descontracção, da galhofa, da alcoviteirice, em que se trocavam as novidades e se punha em dia a regateirice da comunidade. Numa terra pequena ninguém escapava ao “reparo”, onde tudo se sabia, mesmo as coisas que não eram para se saberem. Nem o padre escapava ao “relatório”da “hora da bucha”! 3- A outra coisa que me lembro e que acontecia mais tarde, por alturas das colheitas, era a volta a casa, numa carroça puxada por uma mula. As carroças do “Bragança” e a do “Bispo” eram as mais requisitadas, sobretudo na época alta das colheitas da batata e do milho. Empoleirados em cima das sacas, eu e o meu irmão, atravessávamos a vila, orgulhosos da experiência rústica com que nos movíamos, normalmente “maquilhados” de pó e terra, depois de mais um dia a explorar as hortas, a subir às oliveiras, etc.

São igualmente do tempo das colheitas as recordações que tenho do senhorio, que era considerado com excessiva reverência por parte dos meus avós e que eu e o meu irmão julgávamos ser alguém muitíssimo importante, quase intocável, de fato escuro, com colete e uma corrente dourada que pendia de um dos bolsos. Aparecia sempre no final das colheitas para receber a renda, que era paga em géneros. O feijão e o milho que ele recebia, eram medidos com um “meio-alqueire”e que o meu avô mergulhava em duas grandes arcas que tinha em casa. A palha enfardada era entregue em “braças”. Lembro-me de estar no pátio a assistir ao apuramento do comprimento da “braça”, com o meu avô a esticar a corda, de braços abertos, inclinando o tronco para trás, até esta lhe tocar no peito. Quando isso acontecia a “braça” estava definida e pronta para servir de medida, isto é, serviria para ver quantos fardos de palha caberiam nela. O preço da palha era calculado à “braça”e não ao fardo, tanto para o senhorio como para os potenciais compradores. Normalmente, apareciam sempre três ou quatro, sendo dois deles, os nossos já referidos profissionais das carroças.

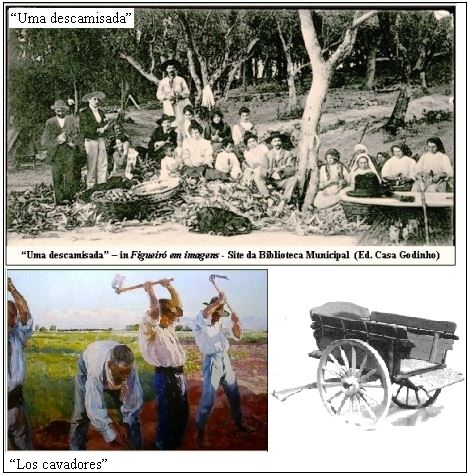

Outro acontecimento interessante e que recordo com profunda nostalgia, eram as “descamisadas”, quase sempre feitas à noite, pelo “fresco”, na eira ou no pátio. Era uma ocasião que juntava a vizinhança toda, familiares e amigos, que costumavam aparecer para a empreitada, feita à luz de “gambiarras” (na aldeia dos meus avós paternos, a iluminação era ainda feita à luz de candeeiros a petróleo, os inesquecíveis “petromaxes” e que se usaram, pelo menos, até finais da década de 70 do século passado). Pela noite dentro, iam-se amontoando na eira as carapoulas das espigas de milho, para alegria dos mais novos, que se atiravam para cima delas, fingindo mergulhar numa piscina bizarra amarelo-torrado. Cantava-se ao desafio, contavam-se anedotas, falava-se da vida alheia, reforçavam-se os laços colectivos do grupo, carregava-se a memória.

Recordo com nostalgia, a “limpeza” das oliveiras, a apanha da azeitona e a ida ao lagar para apurar as meduras de azeite que se obtinham, (ainda tenho presente o cheiro, que o interior do lagar de azeite do Sr. Simões Pereira emanava, e a visão das prensas a apertarem as esteiras, donde escorria o precioso elixir amarelo), bem como a lida em volta dos bacelos e das parreiras cobertas de vides e que culminava na faina da vindima e, sobretudo, o ritual da matança do porco e que se prolongava durante um mês inteiro, tal era o numero de familiares e que aos domingos, alternadamente, cumpriam essa tradição. Havia o “sarrabulho”, a orelha assada esfregada em sal, a febra grelhada, a pratalhada de batatas com carne e toucinho e que faziam parte da festa da “matança”, repetida religiosamente em casa de cada um dos meus tios. Recordo, igualmente, que assisti muitas vezes ao “salgar” do porco na “salgadeira” de madeira e que o meu avô possuía numa das lojas da casa. O porco era “desfeito” quase com método matemático, sendo as peças de carne cortadas e arrumadas segundo um critério bem definido. Reparo, que esta é outra arte rural perdida!

Tudo isto eram pontos da “agenda” quotidiana destas gentes dos campos e das aldeias beirãs, observados e cumpridos escrupulosamente, ainda durante as décadas de 60 e 70, e que eu vivi muito bem e de perto. Tão bem, que só agora me apercebo, o quão importantes foram, e são, para a formação e expressão da minha identidade individual. Por exemplo, nunca esqueci os nomes dos objectos e das ferramentas, nem os termos que eram usados na faina dos campos, nesse incrível mundo da ruralidade da minha infância e cujo vocabulário está apenas esquecido dentro das minhas memórias individuais mas sempre latentes, cada vez que emergem ou se confrontam com esse universo tão peculiar, dando-me a sensação de que nunca saí, verdadeira e totalmente, do seu âmago.

A nossa identidade individual nunca se consegue separar dos elementos externos e que contribuíram para a estruturar, embora esteja em permanente evolução e mutação. A identidade de um indivíduo não é estática mas dinâmica, bebendo continuamente da comunidade onde está inserido, colhendo dela os ensinamentos, comungando com ela e partilhando da sua experiência colectiva.

Tenho muito orgulho das minhas humildes raízes, e transportarei sempre comigo o nostálgico cheiro a húmus, de que também sou feito.

Os campos, a ruralidade que rodeia a nossa ténue urbanidade, fazem parte dos nossos valores colectivos, da nossa história individual e colectiva. Todos nós mergulhamos e retiramos deles muitas das nossas tradições, usos e costumes, tão profundamente ligados ao “húmus” que nos viu nascer e que transportamos no nosso *adn*, que passará para os nossos filhos e netos, de forma subtil, quase imperceptível mas que mais tarde ou mais cedo os convocará até junto das suas raízes mais profundas.

(Fontes das fotos: “Uma descamisada” – in Figueiró em imagens – Site da Biblioteca Municipal; “Los cavadores” de J. Mongrell (Espanha, 1910 ) Site FLICHR.